Corioretinopatia Sierosa Centrale

In condizioni normali al di sotto della retina vi è una tunica vascolare detta coroide che contribuisce all’irrorazione della parte più esterna della retina. L’equilibrio negli scambi tra retina e coroide è mantenuto da uno strato di epitelio (epitelio pigmentato retinico), che funge da filtro prevenendo la diffusione di liquidi verso la retina.

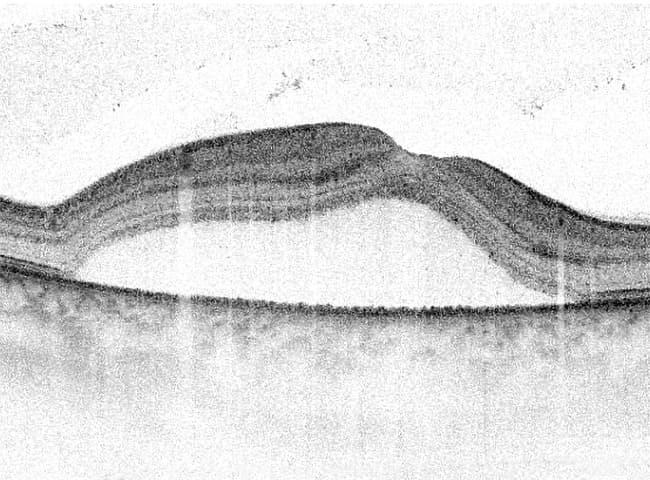

La corioretinopatia sierosa centrale è una malattia della retina caratterizzata dall’accumulo di fluido al di sotto della macula. La patogenesi tutt’ora non è del tutto chiara, ma diversi studi hanno dimostrato come alla base del meccanismo che porta all’accumulo di liquido ci sia proprio un aumento della permeabilità della coroide che a seguito di piccole rotture della barriera formata dallo strato dell’epitelio pigmentato retinico, si accumula al di sotto della macula, la solleva e forma una bolla con conseguente riduzione della visione.

Nel 85% dei casi interessa il sesso maschile in un’età compresa tra i 25-50 anni, generalmente in buona salute e con personalità di tipo A (persone particolarmente attive, con atteggiamento competitivo, facili allo stress). Quando si manifesta nelle donne, di solito, si presenta dopo i 50 anni ed è conseguente a terapie cortisoniche o a condizioni che comportano un aumento del cortisolo ematico (Gravidanza, sindrome di Cushing, Lupus Eritematoso Sistemico, Emodialisi).

La sintomatologia si manifesta in modo subdolo, si ha la sensazione di vedere come “attraverso una bolla d’acqua” ed un calo della visone che raggiunge valori inferiori ai 5/10 e migliora con lenti positive.Alla riduzione del visus si associa distorsione ed ondulazioni delle immagini, che appaiono più piccole ed i colori più sbiaditi. In genere è interessato un solo occhio ma la malattia può interessare entrambi gli occhi in tempi differenti.

Clinicamente, all’esame del fondo oculare, si osserva un tipico sollevamento della retina a forma di bolla, a contenuto sieroso, nella regione maculare. Non è raro ritrovare, nelle forme recidivanti, un’alterazione cronica dell’epitelio pigmentato retinico sotto forma di zone di atrofia o di rimaneggiamento pigmentario. La formazione di queste lesioni è favorita dal sollevamento della retina che riduce l’apporto nutrizionale dalla sottostante coroide, determina un danno permanente al tessuto retinico. In alcuni casi come in gravidanza o quando si assumono corticosteroidi il fluido può essere fibrinoso, segno di marcata permeabilità della coroide.

La malattia può essere diagnosticata con precisione attraverso esami strumentali:

- Tomografia a coerenza ottica (OCT): tecnica diagnostica non invasiva, utile per valutare all’inizio il sollevamento retinico maculare e monitorare le variazioni nei controlli.Nelle forme croniche, inoltre, si possono osservare le alterazioni strutturali retiniche alla base del mancato recupero funzionale;

- Fluorangiografia retinica (FAG): esame fondamentale per la diagnosi, tipicamente si osserva una diffusione localizzata (leakage) del colorante attraverso l’epitelio pigmentato verso lo spazio sottoretinico;

- Angiografia con verde di indocianina (IGCA): si osserva in questo caso la diffusione del colorante in aree più o meno estese della coroide.

La prognosi è assai buona perché i punti di alterazione dell’epitelio pigmentato tendono a chiudersi spontaneamente, con una regressione della sintomatologia. Nel 90% dei pazienti il recupero visivo è per lo più totale anche se può permanere una modesta distorsione delle immagini, una ridotta sensibilità al contrasto e difficoltà della visione notturna. Nel 20% dei casi si può avere una recidiva della malattia nei mesi o anni successivi.

La malattia è auto-limitante, si ha il riassorbimento del fluido e la retina torna ad aderire all’epitelio pigmentato retinico con un recupero visivo spontaneo nell’arco di qualche settimana. Quando questo non avviene spontaneamente è necessario intervenire per favorire il riassorbimento e far aderire la retina.

- Terapia medica: studi recenti hanno evidenziato la potenziale efficacia sia dello spironolattone che dell’eplenerone. Quest’ultimo è meglio tollerato dal paziente con risulati positivi nel 60% dei casi.

- Fotocoagulazione laser: fa regredire i sintomi. Viene eseguita quando:

- La persistenza del distacco maculare superi i 2 mesi;

- Progressivo peggioramento visivo;

- Punto da cui diffonde il colorante (Leakage) distante almeno 300 micron dal centro maculare;

- Episodi ricorrenti.

- Laser sottosoglia: è un laser innovativo che emette impulsi a luce gialla di brevissima durata intervallati da brevi periodi di riposo. La sua caratteristica è di generare un’attivazione diffusa delle cellule dell’epitelio pigmentato retinico senza dare un effetto termico che danneggia le cellule, favorendo così il riassorbimento del liquido accumulato a livello maculare.

- Terapia fotodinamica: consiste nel somministrare prima per via endovenosa un colorante (verteporfirina) che si accumula livello della lesione. Il successivo trattamento laser è indirizzato sul punto in cui si è accumulato il colorante che ne assorbe la potenza. Questo trattamento trova indicazione nelle forme croniche della malattia e quando il punto di diffusione è prossimo al centro della macula.